Passer le brevet avec 1h30 de savoir académique par jour : le défi relevé par l'Autre Collège

Forme scolaire 🏫

PAROLES DE CHERCHEURS

Marie-Laure Viaud

"Nous sommes partis d’une page blanche. À l’ouverture du collège, aucun emploi du temps n’était défini, aucune activité prévue. La toute première journée avec les jeunes a été consacrée à un brainstorming : quels étaient leurs souhaits, leurs idées?" (Changer l’École, Marie-Laure Viaud, Éditions Nathan)

La co-construction du collège a constitué l’essentiel de notre travail durant les deux premières années d’existence. Nous leur avons apporté quelques règles de base :

c’est un lieu pour apprendre

l’usage des écrans est réservé aux apprentissages

et le fonctionnement démocratique repose sur un « conseil » quotidien, obligatoire, où toutes les décisions sont prises collectivement.

Tout le reste a été décidé en commission d’amélioration, composée d’élèves volontaires. Les propositions étaient ensuite soumises à l’approbation de tous, trois fois par semaine, lors du Conseil.

On avait listé les compétences à acquérir à chaque niveau, et on leur avait expliqué qu’ils devaient valider celles correspondant à leur classe. Ils ont proposé 1h30 de savoirs académiques par jour. Comme on avait rien dit là-dessus dans les règles fondamentales, on a accepté. "On a pensé que ça allait échouer, mais on n'a rien dit"

Finalement, ça a marché. L'une des raisons c'est que " tucours plus vite sur un sprint de 500 m que sur une course de 10 km."

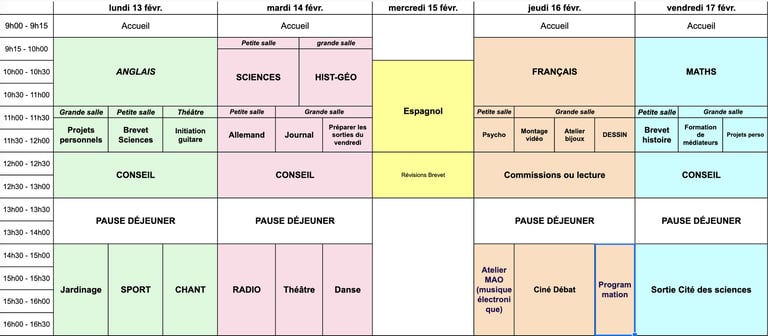

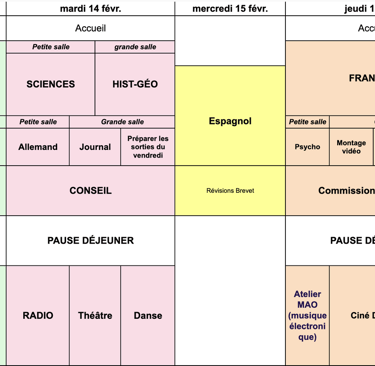

L’heure d’arrivée, entre 9h et 9h30, a aussi toujours été discutée avec eux. On devait finir à 16h30 au plus tard, car on était contraints par les lieux. Sinon, on aurait fait autrement, en commençant et finissant plus tard pour respecter le rythme biologique des adolescents.

C’est eux qui ont voulu commencer par les matières le matin. Ce n’était pas mon idée. Moi, je voulais débuter par les projets pluridisciplinaires, parce que, symboliquement, ça leur donnait plus de place..

Au départ, j’imaginais deux heures de plan de travail (ndlr : outil d'organisation individuelle qui fixe un ensemble d'activités que l'élève doit réaliser de manière autonome sur une période donnée) chaque matin. Mais les élèves ont dit non : ils voulaient que tout le monde fasse des maths en même temps. "Le français, c’est sympa, tu écris un texte, c’est agréable, mais quand tu vois à côté quelqu’un qui ne fait que des maths, c’est trop perturbant."

On a pensé un matériel qui permet l’individualisation, on a un bon taux d’encadrement, qu’il y a un lien entre les projets qu’ils font et l’apprentissage académique.

Comment se déroule cette heure et demi d'apprentissage ?

Ça dépend des matières ! En maths, grammaire et conjugaison les élèves travaillent beaucoup en autonomie. En maths par exemple, on a construit un grand plan de travail qui couvre tout ce qu’ils vont apprendre en quatre ans. Ils ont aussi des outils pour travailler en autonomie. Une fois qu’ils ont bien utilisé les outils d’entraînement, ils passent à un test.

En anglais, on travaille beaucoup à l’oral, avec trois groupes de niveau. En français, on alterne une séance sur deux : écriture créative (les élèves écrivent leurs propres textes) et plan de travail (axé sur la grammaire, la conjugaison, etc.).

En histoire-géo et sciences, les cours sont « dialogués », réinventés avec beaucoup d’interactions.

S’il n’y avait que 1h30 de cours académiques par jour, ça ne suffirait pas. Ce qui rend l’ensemble intéressant, ce sont les projets transversaux.

Marie-Laure Viaud Maître de conférences en Sciences de l'Éducation à l'Université de Lille Nord de France et agrégée d'Histoire. En 2019 elle fonde L'Autre Collège à Paris, avec une promesse: former des citoyens capables de prendre des initiatives, de coopérer sur des projets, et de résoudre pacifiquement leurs conflits.

Ici l'envie d'apprendre est au coeur du projet. Alors élèves organisent eux-mêmes leurs apprentissages, et passent le Brevet ! C'est ce que vas nous expliquer Marie-Laure. On veut former des citoyens capables de prendre des initiatives, de coopérer sur des projets, et de résoudre pacifiquement leurs conflits.

Qui encadre les activités ?

Principalement les parents ! Chaque famille s’implique environ 4 heures par semaine, certains animent des ateliers, d'autres font des tâches administratives (réservation des sorties, organisation logistique...).

Ensuite il y a un salarié permanent, Éric, qui est là pour accompagner les parents dans les activités. Cette personne est indispensable pour assurer un suivi stable. C'est un modèle qui pourrait exister dans le public si on arrivait à dépasser les blocages institutionnels.

Quels sont les résultats de l'Autre Collège ?

Tous les élèves qui passent le brevet l’obtiennent, hors cas particuliers. On a aussi beaucoup d’anciens élèves qui reviennent nous voir en disant qu’ils se sentent très bien au lycée et que nos méthodes les aident vraiment à s’adapter.

Ce qui est particulier aussi à l'Autre Collège, c'est qu'il y a une vraie mixité sociale, culturelle, économique.Une petite partie des élèves vient d'écoles primaires alternatives, l'autre nous arrive après avoir vécu de grosses difficultés scolaires, parfois adressés par les services sociaux ou hospitaliers. On a cherché à limiter au maximum les coûts pour que notre École soit accessible à tous, c'est pour cela qu'on n'a pas de locaux à nous (on est hébergés dans un Centre Social) et qu'une seule personne est salariée (tous les autres sont bénévoles).

Et tout ça, ça coûte combien ?

On est plutôt économiques ! On n’a qu’un seul salarié permanent, beaucoup de bénévoles, des familles très impliquées (elles participent 4 heures par semaine), les locaux nous sont mis à disposition par un centre social. Un élève coûte environ 3 900 euros par an, contre 9 000 euros dans le public classique. Si on prend en compte ce que coûteraient les parents, on arrive sur les mêmes coûts que dans le public.

Comment se déroule la journée ?

Les élèves arrivent au collège à 9h et ils ont 1h30 d'apprentissage.

Puis 11h à 12h, c’est une heure assez libre, où les élèves prennent beaucoup d’initiatives.

L’après-midi est consacrée aux projets collectifs : par exemple, ils ont écrit et monté une pièce de théâtre.

Ils ont aussi construit une vraie cuisine pour le lieu qui les héberge : plomberie, électricité… tout a été fait par eux.

Il n’y a pas nécessairement de lien direct entre les apprentissages et les ateliers, mais les projets permettent de développer des compétences essentielles : prendre des initiatives, affronter des difficultés, les surmonter…

Ce n’est pas seulement ce qu’on apprend, mais comment on apprend qui compte.

Par exemple, avec le théâtre : on travaille la mémoire, on fait des recherches sur le contexte de la pièce. Quand ils ont monté une pièce de Shakespeare, ils ont découvert tout un univers culturel, ils sont allés au musée…